気ままな独り言

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

[11/24 たろう]

[11/24 たろう]

[08/30 van cleef replique bracelet alhambra]

[07/10 淳子]

最新記事

(05/31)

(08/01)

(10/02)

(05/13)

(04/26)

(04/25)

(04/25)

(04/19)

(04/19)

(04/19)

最新TB

プロフィール

HN:

ふらふら

性別:

男性

ブログ内検索

最古記事

(05/14)

(05/15)

(05/15)

(05/16)

(05/18)

(05/21)

(05/21)

(05/22)

(05/25)

(06/02)

アクセス解析

18

写っているのは柊南天(ヒイラギナ

。ンテン)の花です。

葉っぱの形は柊に似ていますが、柊はモクセイ科、柊南天はメギ科と別。

西洋柊というのもあるのですがこちらはモチノキ科。

ややっこしいです。

柊、西洋柊は白花なので見分けることができます。

先週末の土日は天気が良くなかったりして出かけなかったのですが、そろそろまたどこかへ出かけようと思っています。

二ヶ領用水の桜を見に行きたかったのですが、もう散っちゃってますかね。

もう四月も半ば。

季節の進むのは速いもんです。

そろそろツツジが咲きだしますね。

PR

10

相変わらずSimutransを続けています。

このところpak.japanで遊んでいますが、今のマップで郵便輸送に手を出してみました。

今までテスト的に試したことはあったのですが、本格的にやってみたのは今回が初めてです。

pak.japanに入っているバス停に郵便属性が付いていたのが切っ掛けです。

郵便輸送も旅客輸送となんら変わることはないですね。

今回はすべてのバス停を郵便属性が付いたものにして、旅客用のバス路線に郵便輸送車を一緒に走らせるようにしてみました。

郵便輸送用の車両はpak.japanに一応そろっているのですが、種類が少ないのでSimutrans日本語化・解説からいくつか追加したり、既存の車両を元に架空の郵便輸送車両を作成したりしました。

絵を描くセンスがないので今までアドオンの作成とかやったことがなかったのですが、色を塗り替えdatファイルをちょっと弄るくらいは私にもできました。

ただ、出来栄えはやはりもう一つですね。

とりあえずこんな感じで郵便輸送のネットワークが完成しました。

ちょっと気になったのが郊外の産業施設用の駅にどうやって郵便属性を付けるかです。

最初は郵便局を置いてみたのですが、なんだか場違いな感じで気に入りません。

結局これも既存の駅のpakを改造して郵便属性が付いた駅を作ることにしました。

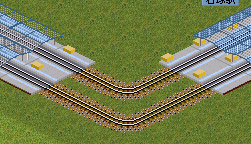

黄色い荷物をホームに置いてみたんですがどうでしょうか。

黄色い荷物をホームに置いてみたんですがどうでしょうか。

黄色にするか赤にするかは悩みましたね。

日本人なので郵便は赤ってイメージなのですが、pak.japanに入っている郵便車両は黄色なので、それに合わせました。

もう一つ良くわからなかったのは陰を落とす方向です。

適当に決めてしまったのですが他の建物はどうなっているのでしょうかね。

今度また調べてみましょう。

出来上がったアドオンですが公開する気はありません。

公開するにはへっぽこ過ぎますよね。

アイコン画像とかいい加減ですし。

公開するつもりがないならアドオンの作成も楽しいですね。

これからもお気楽に作ってみようかと思いました。

このところpak.japanで遊んでいますが、今のマップで郵便輸送に手を出してみました。

今までテスト的に試したことはあったのですが、本格的にやってみたのは今回が初めてです。

pak.japanに入っているバス停に郵便属性が付いていたのが切っ掛けです。

郵便輸送も旅客輸送となんら変わることはないですね。

今回はすべてのバス停を郵便属性が付いたものにして、旅客用のバス路線に郵便輸送車を一緒に走らせるようにしてみました。

郵便輸送用の車両はpak.japanに一応そろっているのですが、種類が少ないのでSimutrans日本語化・解説からいくつか追加したり、既存の車両を元に架空の郵便輸送車両を作成したりしました。

絵を描くセンスがないので今までアドオンの作成とかやったことがなかったのですが、色を塗り替えdatファイルをちょっと弄るくらいは私にもできました。

ただ、出来栄えはやはりもう一つですね。

とりあえずこんな感じで郵便輸送のネットワークが完成しました。

ちょっと気になったのが郊外の産業施設用の駅にどうやって郵便属性を付けるかです。

最初は郵便局を置いてみたのですが、なんだか場違いな感じで気に入りません。

結局これも既存の駅のpakを改造して郵便属性が付いた駅を作ることにしました。

黄色にするか赤にするかは悩みましたね。

日本人なので郵便は赤ってイメージなのですが、pak.japanに入っている郵便車両は黄色なので、それに合わせました。

もう一つ良くわからなかったのは陰を落とす方向です。

適当に決めてしまったのですが他の建物はどうなっているのでしょうかね。

今度また調べてみましょう。

出来上がったアドオンですが公開する気はありません。

公開するにはへっぽこ過ぎますよね。

アイコン画像とかいい加減ですし。

公開するつもりがないならアドオンの作成も楽しいですね。

これからもお気楽に作ってみようかと思いました。

09

出かけたのは午後3時過ぎ。

もう少し早く行こうと思っていたのですが、なんだかんだやっているうちに時間が遅くなってしまいました。

出かけないと桜は散ってしまいそうですし、天気も良かったので慌てて行ってきました。

桜の木によってはもうかなり散ってしまったのもあったのですが、枡形広場の桜はちょうど見ごろでした。

広場は人でいっぱい。

子供づれの人からお年を召した人まで思い思いに桜を楽しんでいました。

戸隠不動尊跡の方へも行ってみたのですが、そちらの桜はほとんど散ってしまっていました。

桜以外で目に付いた花は山茶花、雪柳、柊南天、辛夷(コブシ)といったとこですが、一番多く見かけたのはあちこちで咲いていた菫(スミレ)ですね。

菫は花期が長いですね。

一月から咲き始めるのですが、この時期でもまだ咲いています。

一月ごろ同じく見かける蛇苺は花も実も見かけませんでした。

生田緑地内をぐるっと一時間半ほど散策したのですが、途中上りの階段で息切れしてしまいました。

このところあまり出歩るかなかったので、体が鈍ってしまいました。

こんなんじゃだめですね。

天気が良い日を選んでもう少しあちこち出かけようと思いながら家に戻りました。

04

筆不精で前回ブログを更新してから1年以上になってしまいました。

もうちょっと更新しないと駄目ですね。

毎日とは行かなくとも週1、2回は更新したいところです。

更新しようと思えばネタがないわけではないんですからね。

ということで再開一発目のネタはSimutransです。

このゲームをするようになってから結構長いのですが、ずっと続けていたわけではありません。

でも不思議としばらくするとまたやりたくなるのがSimutransの魅力です。

私はいつもpak64で遊んでいるのですが、今回はpak.japanにしてみました。

これが今遊んでいるマップです。

これが今遊んでいるマップです。

サイズは256×256です。

512×512とかで始めることが多いのですが、その時の気分で横長にしたりすることもあります。

最近のバージョンでは後からマップの拡張をすることも出来るので今回はデフォルトのサイズで始めてみました。

一通り線路を引き終わり全部の街を結び終えたところです。

ここまで進めてきて気になったのが、財務のことです。

大赤字なのです。

いつもあまり収益のことは考えずにプレーしていて、freeplayモードのご厄介になっているのですが、大体このぐらいの開発時点で収益はプラスになっていました。

放っておいても良いことなのですが、気になったので調べてみました。

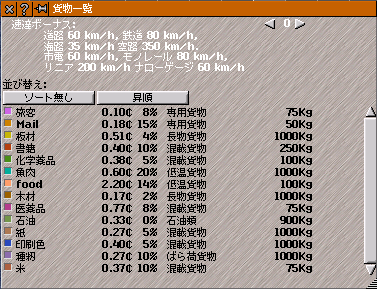

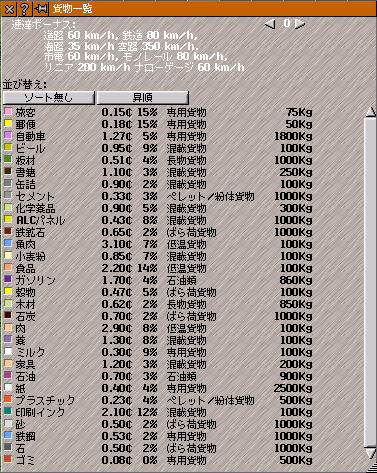

pak.japan

pak.japan

pak64

pak64

貨物一覧のダイアログを見比べてみると大分違っていますね。

この違いで旅客や貨物を運んだときの収入が少なくなっているのでしょう。

バスなどのランニングコストは見比べて見ましたがそれ程違ってはいないようです。

pak64で序盤に良く使っていた39人乗りの小型バスはコストが安かったのですが、これが使えないのがちょっと痛いところです。

ということでgood.*.pakを修正して収益を改善することにしました。

まずはpakのソースファイルをダウンロードしようとしたのですが、どこからダウンロードするんだったか思い出せません。

以前、どっかにあったのを見たことあったのですが、再発見するのに時間が掛かってしまいました。

Simutrans - A freeware transportation simulation gameからSimutrans - A freeware transportation simulation gameをたどってやっと見つけることが出来ました。

SourceForge.net Repository - [simutrans] Index of /に全pakのソースがそろっています。

早速、pak64とpak64.japanのソースをtarballでダウンロード。

pak64.japan/factory/goods.datをpak64のファイルと見比べながら修正しました。

良く見るとpak64.japan/factory/rice-chain.datの書き換えも必要でした。

米についてはpak64の小麦と同じにしてしまいました。

ここでやっとmakeobjをダウンロードしてなかったことに気が付きました。

普段アドオンはダウンロードしたものをそのままインストールするだけなので用意してませんでした。

当然のごとくmakeobjの使い方とかきれいさっぱり忘れているので、アドオン開発/Makeobj - Simutrans日本語化・解説を見ながらpak化しました。

出来たpakファイルをコピーして完了。

ついでにpak.japan/text/ja.tabのgoodsの項目を少し修正しました。

種籾になっていたのを玄米、米を精米にしました。

まあこれは変更する必要はなかったかもしれませんが、なんとなく気になったもので。

種籾って次の年に田んぼに撒くようにとっておく米のことですよね。

同じものですけど用途が違うものなので消費者向けに出荷するものを種籾って呼ぶのは抵抗がありました。

その他印刷色を印刷インクに修正したりといくつか変更を加えました。

起動して動かしてみると無事単月度黒字になりました。

でもちょっと儲かりすぎになってしまったかもしれません。

今回の修正はpak64の単価に合わせたのですがpak64が元々利益が出やすい設定になっていますよね。

この辺もうちょっと検討の余地ありでしょうか。

もうちょっと更新しないと駄目ですね。

毎日とは行かなくとも週1、2回は更新したいところです。

更新しようと思えばネタがないわけではないんですからね。

ということで再開一発目のネタはSimutransです。

このゲームをするようになってから結構長いのですが、ずっと続けていたわけではありません。

でも不思議としばらくするとまたやりたくなるのがSimutransの魅力です。

私はいつもpak64で遊んでいるのですが、今回はpak.japanにしてみました。

サイズは256×256です。

512×512とかで始めることが多いのですが、その時の気分で横長にしたりすることもあります。

最近のバージョンでは後からマップの拡張をすることも出来るので今回はデフォルトのサイズで始めてみました。

一通り線路を引き終わり全部の街を結び終えたところです。

ここまで進めてきて気になったのが、財務のことです。

大赤字なのです。

いつもあまり収益のことは考えずにプレーしていて、freeplayモードのご厄介になっているのですが、大体このぐらいの開発時点で収益はプラスになっていました。

放っておいても良いことなのですが、気になったので調べてみました。

貨物一覧のダイアログを見比べてみると大分違っていますね。

この違いで旅客や貨物を運んだときの収入が少なくなっているのでしょう。

バスなどのランニングコストは見比べて見ましたがそれ程違ってはいないようです。

pak64で序盤に良く使っていた39人乗りの小型バスはコストが安かったのですが、これが使えないのがちょっと痛いところです。

ということでgood.*.pakを修正して収益を改善することにしました。

まずはpakのソースファイルをダウンロードしようとしたのですが、どこからダウンロードするんだったか思い出せません。

以前、どっかにあったのを見たことあったのですが、再発見するのに時間が掛かってしまいました。

Simutrans - A freeware transportation simulation gameからSimutrans - A freeware transportation simulation gameをたどってやっと見つけることが出来ました。

SourceForge.net Repository - [simutrans] Index of /に全pakのソースがそろっています。

早速、pak64とpak64.japanのソースをtarballでダウンロード。

pak64.japan/factory/goods.datをpak64のファイルと見比べながら修正しました。

良く見るとpak64.japan/factory/rice-chain.datの書き換えも必要でした。

米についてはpak64の小麦と同じにしてしまいました。

ここでやっとmakeobjをダウンロードしてなかったことに気が付きました。

普段アドオンはダウンロードしたものをそのままインストールするだけなので用意してませんでした。

当然のごとくmakeobjの使い方とかきれいさっぱり忘れているので、アドオン開発/Makeobj - Simutrans日本語化・解説を見ながらpak化しました。

出来たpakファイルをコピーして完了。

ついでにpak.japan/text/ja.tabのgoodsの項目を少し修正しました。

種籾になっていたのを玄米、米を精米にしました。

まあこれは変更する必要はなかったかもしれませんが、なんとなく気になったもので。

種籾って次の年に田んぼに撒くようにとっておく米のことですよね。

同じものですけど用途が違うものなので消費者向けに出荷するものを種籾って呼ぶのは抵抗がありました。

その他印刷色を印刷インクに修正したりといくつか変更を加えました。

起動して動かしてみると無事単月度黒字になりました。

でもちょっと儲かりすぎになってしまったかもしれません。

今回の修正はpak64の単価に合わせたのですがpak64が元々利益が出やすい設定になっていますよね。

この辺もうちょっと検討の余地ありでしょうか。

最初、桔梗門から入ろうと思ったのですが、こちらからは入れませんでした。

前回、東御苑へ行ったときはどうしたっけと思いながら、大手町門へ回りました。

大手町門をくぐって直ぐに前回もここから入ったんだと思い出しました。

前回訪れたのは2003年でしたから、もう7年も前のことです。

その時は7月の初め、まだ梅雨が明けない時期でした。

季節が異なっているので今回は違うものが見られると期待して進みました。

まず二の丸雑木林の方へ行き、その後本丸跡の方へ行きました。

その代わり目に付いたのは赤い実です。

右の写真は千両(センリョウ)です。

万両(マンリョウ)も赤い実を着けていました。

今までこの二つの区別が曖昧だったのですが、見比べてみると樹形や実の着き方が大分違いますね。

千両は葉の上に実が着くのに対して、万両は葉の下に垂れ下がるように実が着いていました。

千両、万両の他にも赤い実を着けた木は色々あり、莢蒾(ガマズミ)、青木(アオキ)、権萃(ゴンズイ)、梅擬(ウメモドキ)、藪柑子(ヤブコウジ)を見かけました。

赤い実を着ける木は本当に多いですね。

その他の色では黒い実を付けた藪蘭(ヤブラン)、紫の実を付けた紫式部(ムラサキシキブ)を見ました。

紫式部は時期が遅いせいか、実が殆ど落ちていました。

あるいは鳥に食べられたのかもしれませんね。

左の写真は庚申薔薇(コウシンバラ)です。

この季節に咲く薔薇は珍しいですね。

庚申薔薇は中国原産の薔薇で、原種は一重ですが、この写真のは八重ですね。

この他では、木瓜(ボケ)、十月桜(ジュウガツザクラ)、艶蕗(ツワブキ)などを見かけました。

椿も何種類か咲いていました。

梅は本丸跡の芝生の脇で見たのですが、少しだけ咲いていましたが、満開になるのはまだ先のようでした。

それと東御苑を出てお堀沿いを歩いている時に水仙(スイセン)を見かけました。

こうして振り返ってみると結構色々咲いてますね。

一通り歩いて回り、色々写真も撮ったのですが、ブログに全部載せるわけにも行きません。

大手門を通った直ぐのところにある同心番所、百人番所の建物や、富士見櫓も一応見たのですが、私の場合興味の対象は草木等へ向いてしまいます。

唯一好奇心をそそられたのは松の廊下跡です。

忠臣蔵でお馴染みの浅野内匠頭が吉良上野介を斬り付けた場所ですね。

辺りを見回してみると松の木が何本かありました。

年末といえば忠臣蔵のドラマを良くやりますが、今年もどこかの局で放送されたのでしょうか。

この辺りに来たところで、閉苑を知らせる案内放送が流れました。

そういえば前回来た時も同じ放送をここで聴きました。

その時は諦めて天守台へ上らずに帰ってしまったのですが、今回は上まで行ってみることにしました。

次に来られるのが何時になるか分かりませんからね。

上ってみると向こう側に武道館の屋根が見えました。

高いところへ上がったせいか意外と近くに見えました。

ゆっくりと見ていたかったのですが閉苑時間も迫ってきたので足早に降りました。

最初の予定では北の丸公園へも行こうと思っていたのですが、今回は行けませんでした。

今ネットで調べてみたら閉園時間は東御苑と同じになっていましたので、行っても入れなかったんですね。

それに日が傾いてきてちょっと寒く体が冷えてきました。

どうしようかと考えながらお堀沿いを歩きました。

右の写真は途中で見つけた車輪梅(シャリンバイ)ですが、黒い実を着けています。

歩いているうちに九段下まで来てしまいました。

そこから地下鉄に乗ろうかと思ったのですが、気が変わり神保町へ行くことにしました。

学生時代はしょっちゅう来ていた街なんですが、少し見ないうちに街の様子が変わったように感じました。

古本屋さんだったところが飲食店になっていたりしましたが、昔に比べて古書店の数は減ってるのでしょうかね。

書泉グランデに寄りしばらく店内をぶらぶらしてから、文庫本を一冊買って外に出るともう辺りは真っ暗でした。

その後、靖国通りを新御茶ノ水の駅まで歩き地下鉄に乗って家路につきました。

結構歩いたのですが生田緑地と違ってアップダウンが無いので、筋肉痛にはなりませんでした。

それでも結構疲れたので買ってきた文庫本をちょっとだけ読んで直ぐに寝てしまいました。